读经的方法

1.准备经文摘录簿和疑情记录簿,每次读经总结出三个感受和三个疑情。

2.查资料就是你的资粮道

3.梳理经文逻辑

华严经读经方法:

1.准备经文摘录簿和疑情记录簿,每次读经总结出三个感受和三个疑情。

2.查资料就是你的资粮道

3.梳理经文逻辑

4.感受佛菩萨的存在,感受经文和生活的共振

5. 华严经数字解读法

6. 华严经的语言模式和思维模式

7. 华严经体相用解读法

8. 华严经中对比排比整理法

9. 华严经中蕴界处缘起的分析法

1.准备经文摘录簿和疑情记录簿,每次读经总结出三个感受和三个疑情。

你读经两个笔记本一定要有。一个叫经文摘录簿。《华严经》每天读一卷、读一段都好,有好的句子摘录下来。这个经文摘录本一定要有,你认为是好的句子,你就把它抄录下来。甚至于有些名相,你抄起来就背下来了。譬如生住异灭,多少人在那边念不清楚?成住坏空,四个字而已,你都念不准,你还念什么?你一再地用功,把这个摘录下来。

摘录下来,告诉你,这是你智慧启蒙的地方。你要求智慧啊,经文好不好你知道嘛,你认为好的才记录嘛。你不要去抄别人的,别人(所记录)好的你看不懂啊。比如「要发菩提心」,这个很好,什么叫菩提心我不管,我只要先记录。那什么叫菩提心?这样一问完了,所以另外一本,叫「疑情记录簿」。《华严经》说要发菩提心,什么叫菩提心,我没有答案啊,你就把它记录下来。

有疑情,「为什么?」——疑情记录簿,你把它记录着,每天记,一直记,你所有的问题不要问人家。因为你在经文里面找到的问题,都是你本身的智慧不足所致,所以你要一直记录。这边摘录,这边记录,你《华严经》念个五年,你最少念过二十遍,你不通你再找我。你疑情最少四五千条以上,而且你发现很多问题你都解决了。为什么?因为你智慧在成长。你记录到一千的时候,前面的大概有两百个你自己会划掉。“这个我懂了,这个我懂了……”为什么懂,因为你经文一直在读,你的层次就一直在提升,知道吗?这个叫什么,经典积淀。你要一直读,它就会积淀起来。

读经的时候,一面写经文摘录本,一定要摘录;一面有什么问题、疑情,疑情记录簿。读经,认为好的,摘录——经是你自己,你好的摘录越多,表示你优点越多。疑情——表示你的无明,我不问,我也记录下来。你对经文有疑情,表示你的智慧还不够嘛,你就把它记录下来。这两边相对应,如人两足,如鸟两翼一样,一破一立,一破一立。这两个如鸟两翼,你就会自己一直成长,那疑情自己会破,就在你摘录的时候,答案就会一直出现。就是这样子啊,修行就是这样。所以我说摘录本对各位的修学记录是很重要的;疑情记录簿是你内观的必要资粮,你要想内观,记录就要有。你要展开你的心胸跟气度,摘录本你一定要记。

2.查资料就是你的资粮道

现在你来到这里,外面怎么学我不管,你来到这里,这个正法的部分,你要怎么学,这是资粮道,很重要的资粮道。我跟各位讲,你要学华严,很简单,华严非常富贵,够你忙的,但是十年一定会有成就,假如十年没成就,那是不可思议的奇迹。一定会成就的,不会不成就。不成就是你的事,你大概比孙悟空还顽固,因为要学华严,他只有一个功课,每天读一卷,听清楚啊,每天读一卷华严经。读一卷,大概不超过一个钟头,但是,读完以后,要把这一卷经文里头重要的句子摘录出来,同时,所有的名相你要查清楚。这样的工作每天大概两个钟头到三个钟头,两年后会增加到四个钟头到八个钟头,五年后,你就可以成为华严的专家。每天一卷经文,读完,要去整理他的资料。怎么整理,那是你的个性问题,我原则已经告诉你了,刚开始的两年内,大概两个钟头到四个钟头的时间去整理这些资料。因为这里面会有很多问题,你一定会查得出来,不会查不出来。因为刚开始,你不是查多少资料的问题,你要查资料的那个资料在哪里,譬如词典你有吗?电脑网路如何去查?这个问题。他的那些资料里头还有资料要查,你要怎么去查出来?这个查资料啊,就是你的资粮道,重点在查资料,不在于答案。因为答案很简单,而且这些答案随着时间的累积,你的答案会越来越深,你要留意到这个工作。

这个资粮道是非常重要的,你假如没有这个资粮道,那么要进入心法的修行里头,你无法深入。你会碰到瓶颈,然后卡在那里。碰到瓶颈卡在那里想要超越,当然有方法,第一个,最根本的方法就是提升资粮道,再充实资粮道。这个资粮道是非常重要的,你假如没有这个资粮道,那么要进入心法的修行里头,你无法深入。你会碰到瓶颈,然后卡在那里。碰到瓶颈卡在那里想要超越,当然有方法,第一个,最根本的方法就是提升资粮道,再充实资粮道。

那个部分要充实资粮道,提升你的水平,资粮道就是工程面了,你要一直提升。就算你遇到状况,你不会是瓶颈,而是你又有新发明。什么叫新发明啊?资料,资粮就那些嘛,但是,你会重组那些资料,重组所产生的答案就是你发明的。

这东西什么东西你看到没?现在都是这样子,你不会觉得说他像个丛林吗?像个森林,小森林,对不对?会不会太小啊?我们假设一下好不好?三棵,把他交叉变成你那个辫子的那种编法,他会变成什么样子?你会赚翻了。因为这样子就是这样子 ,但你假如把三棵做成一股,绞股这样子,像脚车藤(麻花)那样,把他绞起来,你这个拿去卖,摆在外面,人家一定首先抢走。因为你一棵一棵就只有这样,大家都一样。但是你有一点变化,我告诉你,你今天卖完,明天去,每个店都跟你一样。因为你的好卖。为什么你知道吗?这个叫自动化,你要会变化。

你要用心。你会把那个资料一再整理一再整理,你就会发现很多新东西。你会去交织,会去变化。你不整理资料,你没有办法做到这一点。而所有的宗派里,只有华严有这个本事。总共180卷,一个六十,一个四十,一个八十。180卷一年两遍,五年就十遍,每天花这么长的时间,在那边查找资料,你会有许多新的发明。所以你会觉得说,我讲经怎么会跟人家不一样?就是不一样。因为从查找资料来的。而所有的资料,都是传统的,我没有什么新发明,只是第一个,讲的人查的资料不够彻底,第二个,因为他的手上资源有限,因此他不会编织,他不会重新来过。

我们是因为资料充分,所以可以重排,重新组合。你自然就有新发明了。我现在跟你讲的不到百分之一,万分之一恐怕都没有,因为这资料太丰富了。我讲了两万多个小时,我跟各位讲,每一节课都不一样,很难得都一样的了。虽然我昨天跟各位讲拜佛法门,念佛法门,我每一次讲也都不一样。虽然就是外坛城内坛城这样处理而已,但是,讲的内容都不会一样。有人说,师父你就把那个法门录下来,我们照着做。你去录了,光是录就有很多种,什么录你知道吗?梅花鹿对不对?我说大鹿小鹿,你说梅花鹿。没有错啦,录下来是一个蓝本,但是你要会变化,你要不会变化,你就僵化了。这个是华严经,你在华严宗里头要充实资粮道,一个最直接了当的方法。因为你在查找资料的时候,就看你的程度,你的根器。

3.梳理经文逻辑

你要读《华严经》,现在跟你讲唯一的方法就是,每天读一卷经文,每天读一卷经文,读完以后去把它梳理一下,它的逻辑理路去把它梳理一下,变成你很清楚的状态。你假如每卷经文每天去整理,大概读一卷经文要一个钟头,把它的理路弄清楚大概要两个钟头,一天就要花三个钟头。有些经文可能短一点,为什么,读一卷经文一个钟头,那卷经文理不出头绪,大概五分钟。大概<世主妙言品>你绝对看不出头绪,但是给你念完十年,(十年,从你学佛到现在我看都不止十年了)你一定会成为华严专家,绝对是专家,每天一卷经文就好。有些时候五分钟就把它结束了,一个钟头又五分钟,有些时候你会花四五个钟头,在梳理它的逻辑。

像第一卷到第五卷你是找不出它的逻辑的,但是五年后,你第一卷到第五卷经文里,你所要投入的时间,会比任何一卷经文来得长。因为它是五卷经文同时动的,但是刚开始那五卷经文,肯定你搞不懂。你读完以后要再查资料,顶多是再念一遍,你还是弄不出理路来。但是五年后,你会逐渐发现它的逻辑,你就会进入到本体论里头最微细的地方。第一卷到第五卷是最微细的地方,这华严家是很恐怖的,最难的把你摆在最前面,读起来是毫无意义啊,那流水文啊,四百多个法门连在一起,你要一直念下去一直念下去。(《华严经》)一年给你算四遍,十年就念了四十遍,对不对,这卷经文念四十遍,而每一遍你都在找它的思维逻辑,你一定开悟。我跟你讲,再笨的都会开悟,你放心,更何况在后面第六卷以后,那逻辑架构你会逐渐建立起来。所以一到五卷的经文,到五年以后,你已经念二十遍了,你要架构它的逻辑,一定是非常殊胜。

而且我告诉你,每个人的结构都不一样。你别担心说他发明了什么,不用担心,「大只鸡慢啼」,你越往后发现你越有精彩的地方。你不要看别人发明了什么,每个人所发现的都不一样。这个地方就是它殊胜的,因为前面这个地方都在讲真理,真理的东西不是那么快你能了解的,那么快你就能了解早就当佛祖了,不用坐地上了,已经都能坐在桌上了。就是因为你不了解,所以你这辈子才有用功的余地,而我,当师父的只给你这个钥匙,开门要你自己开。知道吗?这个心门要你自己开。

4.感受佛菩萨的存在,感受经文和生活的共振

你在学佛的过程里不是只有听,听了没用。听了会听得很高兴,然后境界一来你烦恼一堆,你无法果断,跟你讲你绝对无法果断。所以我们一般人学佛一定要确定菩萨对你的加持力,也就菩萨确实的存在跟你同行,你要真正感受到。你要感受不到,你对什么宗教都一样,对哪个佛菩萨都一样,不会有真正的完全的依止,绝对不会。

你说,我们自己在修行的时候,你自己在家里每天做多少功课,在做的时候菩萨有没有到你身边来,你知道吗?你就想一想,「好像没有耶」,对不对,怎么会有呢,因为你都是妄想分别嘛。你有没有在读经的时候那个经本突然间乍开了,那个境界进入了,有吗?没有,那就是你的修行的训练,你没有找到要领。你找到要领,经常会有那种状况。

经文的精华——你认为好的句子就是精华——记录下来是经的语言,然后把你的心得记录下来,是你的语言,你跟经就会开始产生一种交融,这个交融一下子你看不出来,你就记录就好了。这个记录是很重要的,因为你跟法界的真理直接相应。刚开始功夫浅,你感受不到,一段时间,你就完全相应,这个是我跟各位讲真实的。

5.华严经数字解读法

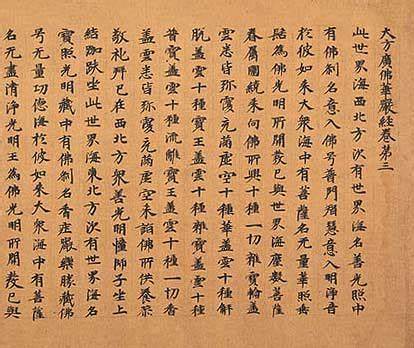

“如是我聞。一時。佛在舍羅筏城逝多林給孤獨園大莊嚴樓閣。與菩薩摩訶薩五千人俱。”佛经的语言模式跟思维模式啊,跟你大脑记忆里面的东西是不一样的。那我告诉各位,五千人不是你想象的五后面加三个零叫五千,对不对?印度是这样写,五后面加三个零的五千呀,我跟你讲这个数字呀,《华严经》里头只要讲到数字都有意义。五是表圆融、圆满的意思,就该到的都到,就这个意思啦。五不是刚好五个,五比丘不是刚好五个,五比丘是指和合、能合,和和合住在一起的就叫五比丘。五是指和合、圆满的意思。圆满在一起的人众都叫五比丘。

各位想出家,要先把“五”给搞清楚。你不能“五”那不能出家啦,那很痛苦呀,一出家就跟人家吵架。那五比丘是不吵架的,而且呢,都精进的修法的。修不同的法不要紧,但是对佛法一定要有共识。你修禅我修密不要紧,但是我在这边打坐,你不要在那边持咒。我在打坐,你在那边敲木鱼,那什么意思呀。对不对?这个要和合嘛。所以你要能和合。这是五的意思。

千呢?千是指重重无尽。那三个零啦。讲十的话,十是圆满。一百就两个零,百就两个零,两个零是指正反两个。你要留意到呀,这个都有它的用意。千的话三个零,正反两面,再来、再来,就重重无尽的意思。讲到万啦,就是重重无尽的大数。你知道这种经典,就性宗的经典里呀,它的数字都有表法的意义。所以五千的意思呀,已经是无量无边啦。在佛法中讲这种数字啊,是可以写一篇论文的“佛教的数字观”。(因篇幅有限,本文仅举“五千”为例子,更多数字的解读,请点击上面链接)。

《四十华严》都讲三个。三个五十叫五千,这种概念你都没想过。十是圆满,五个十是五十,三个五十是五千。就是五后面有三个零,那就是五千。你讲的五千的意思啊,跟佛教语言当中的五千的意思,完全不同的概念。你有没有感到?这里就有啦!五十嘛,对不对?五十,就五,一个零嘛;两个五十呢,就是五,两个零;三个五十呢,一个五,三个零。跟你讲的三个五十变一百五,意思不一样,有没有?所以它五千跟这个地方,三个五十,也就是一个五后面三个零的这种观念啊,各位你要记得经常运用,在读经的时候。这个就是生命的数字观跟你大脑的数字观不一样

为什么他要讲这样的理论啦,就跟我们前面讲的一样,他涉及到他是第三循环,第三循环。我们华严宗的语言模式跟理论,跟《华严经》的语言模式跟理论是一致的。华严宗是从《华严经》来的,因为《华严经》有这样的情况,所以华严宗把他做出结论来,他就三循环。而且这个三个循环里头,就是从真空绝相观,理事无碍观,跟周遍含融观上面来形容这三个层次。那么也讲到次第道跟圆融道,这个整体的都在这里面。

所以你要以有机体的情况来看。生命的思维模式是全方位的,它是跟大脑不一样的,大脑的思维只是单一。所以,单一的话就变成“书”,他是全方位的所以叫做“经”。有这样的一个区别。我们很少去留意。常常拿读书的心来读经,那你就会弄不懂。你要一直要追问下去,这个经是什么意思啊?那你就会神经。所以,读经跟读书是不同的。读经就是读经,他有读经的方法。读书是读书,他有读书的方法。

6. 华严经的语言模式和思维模式

这个法界呢,“金刚为地”。金刚是什么?金刚用现在的话来讲叫做钻石,叫做钻石。这个世界不得了,我们是石头为地,它是钻石为地,极乐世界是黄金为地。这个只是表示它的殊胜。在“一真法界”里它是“金刚为地”,这是语言模式,它指的那个东西呢是一样的,是一样的。它只是用词,这是语言模式不同,它内容标的是一样。

好,这个地上面呢“众宝严饰”,有各种宝。众宝是什么?幢、幡、摩尼宝珠啊等等,有没有?地上有很多东西,有没有?那叫“众宝严饰”。那宝是什么?金银、琉璃、车渠、玛瑙、珊瑚、琥珀、珍珠,这个吗?这个叫珠光宝气,这个不叫众宝。众宝就包括慈悲、包容,有没有?这个才叫宝。珍珠又不能吃,珍珠可能还可以吃,珊瑚能不能吃,玛瑙能不能吃?那没有用嘛。它讲的就是要包容、关怀,有没有?你要留意啊,这个都是众宝之一。当然佛教里头一个根本的宝,七菩提分、八正道、六度万行,有没有?这个是众宝之一,这是根本的宝没错,可是这些东西通常它不在众宝之列,它会用到别的地方。你在很多其它地方的经文会读到什么黄金为干,白银为枝,那个琉璃为花,玛瑙为果,为什么讲这些东西啊?其实都是另外,它借用这个物品另外有个表法。

讲到宝树的时候,它有根干枝叶花果,根干枝叶花果本身讲的就是六度-布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若智慧,这六个。六个就是什么?就构成一个宝树嘛,有吗?用这种表法的方法。所以,这个基本的东西,它有状态特别的地方。

像我们一般讲的大地,讲众宝啊,应该来讲就是我们讲的关怀、容忍、聆听、欣赏、接纳,就讲这些啊,救济、建设。而在这当中呢,它最重要,大地有一个最大的特色,就是和谐与圆融。你留意到这地方。大地的最大特色,和谐。在和谐当中,他包容一切。土地是一切通通包容的,没有不包容的。接纳是很重要的一个大地的德。地,地的德啊,就是能接纳。所以大地他的包容,他的接纳,有没有?平等,平等。这是最了不起的地方。因为他平等,所以呢常常讲“地平如掌”。地的平等像我们的手掌一样,有没有?平等嘛。这叫经文的语言模式,各位一定要弄清楚啊。

这个,你经典的语言模式跟思维模式没办法弄清楚啊,你根本不可能了解经文在讲什么。所以要想解读经典啦,你必须先拥有这部经的语言模式跟思维模式。而我告诉你,每一个人解读经典的语言模式和思维模式是不一样的。你留意到啊,绝对不会一样,它会有差别。以后很多人就会这样讲“啊,不是说……”不是说就不要说。“不是说嘛,啊,怎么怎么。”有没有?常常这样“不是说吗,不是说,和尚说,师父说,谁说,谁说。”那个通通不算,因为那是别人的语言模式,跟别人的思维模式,不是你的思维模式,不算。经典的语言模式跟思维模式,你自己能够解读得出来,自己能够解读了,那你自己要用心。

所以我跟各位讲说,你要了解佛经在讲什么,你就要知道佛经的语言模式和思维模式。这非常重要。你没有解读经典的语言模式和思维模式的能力,那你对经典一定看不懂。

你去学到这个模式,解读经文的模式。那个方程式你会抓到,不可思议,你的生命就改变了。那个方程式你自己去架构,架构起来他就成为你的生命因素了。将来那个生命因素他带你往生,永远就是《十大愿王》上面讲的,“是人临命终时常在其前导引其人”。这世间的一切财富、名利、情爱,什么国城、妻子宰官、大臣、珠宝等等通通退去了,远离你而去了。这个生命因素常在其前导引其人,刹那际即得往生极乐世界。有没有?阿弥陀佛,文殊菩萨,普贤菩萨,观世音菩萨,弥勒菩萨来迎接你。一个,就到那里去了。那你要建立好多个,你这一下子你跑到n个世界去了,说不定你马上成就n+1个世界,就到那边去了。这个就是这种关系啊。他不是要你定义,你要自己去摸索那个方程式,那个模式弄出来。

所以我们希望各位你在学佛,不是学我讲的知识,你要学着去架构一套正确的、又属于你自己的思惟跟语言模式,那你只有按照经典来架构。我相信你听过,我相信每个同修听过很多“你读原文,读经就读原文的,不要看注解”。有没有?有没有听过这一句话?我想你,这里面最少有三分之一的人带着这种基本理念。这句话对不对?假如对的话,你为什么一直参加什么、什么研究,研究小组,什么什么论的研究小组。为什么?因为你还在接受别人的注解。这句话是对的。但是你要知道,不是注解的问题,因为那是知识。你要的不是知识,要的是解读经典的语言模式跟思惟模式。你要架构起来。要透过经文本身去架构你的思惟模式跟语言模式。那你透过注解你是没有办法架构的。是基于这个原因,才要看原典。

7. 华严经体相用解读法

华严经是性宗经典,他的语言模式和思维模式和大乘相宗、大乘空宗的语言模式是不一样的。

“不著依處。其心寂靜。猶如虛空。”大家常常在问“我要怎么样证得空性啊?”只要你不着依处,就证得空性。什么叫空性啊?空性是有依,然后不着。换句话说啊,它是一个垫脚,垫脚过去的垫脚石。你不能着在那个垫脚石上面,那你就粘住了。可是你没有垫脚石,就不能到彼岸。那你要到彼岸呢,必须透过它。所以《金刚经》上面讲啊“法尚應舍,何況非法。”那个法是你所借助的媒介,透过那个媒介你到你的目标,那就对了,那个媒介就要放下去了,这个叫“不着依处”。

所以,不着依处,他有依,处处依,处处皆不着。所以我在讲这个定义你注意听听看。《金刚经》上面讲“因無所住而生其心”,无所住,为什么生其心?那个住的地方就是他的依处嘛。他透过那个地方生其心,然后就放下了。他能生其心而不住。不住就是不执着嘛。他这样的定义,这是空宗的思维模式,“因无所住而生其心”。

那《华严经》是属于性宗,《华严经》的讲法就不一样,他性宗的讲法叫做“恒顺众生”。恒顺,为什么恒顺众生呢?恒顺众缘和合而生其心。恒顺啊,所以他一直转,一直转,跟因无所住的意思一样。因无所住是从破的立场来讲,恒顺众缘和合而生是从立的立场来讲,两个立场不同。从破的立场来讲,我们叫空宗,破你对世间的执着有为法的执着。那么立的立场是从积极面来讲,所以他是“恒顺众缘和合而生其心。” 观念是不同的,一个破一个立。华严在这个地方叫破立双举,同时建立的,一面破一面立。

阿罗汉这个部分,通常是从破的立场讲,菩萨的层次通常是从立的立场讲,破立之间的关系,这是两个不同的思维模式。所以你看《金刚经》的语文,有没有?《金刚经》《心经》里面都是不、不、无、无、非、非啊这种东西很多,这个都是破的。

那么反而像《阿弥陀经》,有没有?像《地藏经》,《法华经》,像《华严经》这里面讲出来好像都是有,不是要破的,而且都是赞美的。这是完全不同的思维模式。因此你读经必须弄清楚。你不要看说,佛经里头这些都很矛盾,他不矛盾。它是两种不同的这种模式。那我们学华严呀,你就要两种不同的模式同时要运作,同时要运作。你会运作,将来很快就会有所成就。而且会有大成就。这个叫大心凡夫啊,大心众生。

性宗经典包括了两种语言模式,破立双举。而经文中,常常出现华严经语言模式的另外一个DNA,就是体相用的分析法。

《华严经》全名是《大方广佛华严经》,佛是果,花是因,用万行因法来庄严佛果,所以叫华严。那“大方广”是“体相用”,这基本上是体相用的境界。“大方广”,大表示本体;方表示相,无所不在,一切相都是;广表示用,无所不用,就是体相用的意思。那么“大方广”呀,意思就表示无所不在。所有的现相,你看到的花、灯、桌椅,统统算,山河大地、风雨雷电,统统算,所有的相都在法界内。

经文可以用体相用的分段解读法来解读。例如《第十参,慈行童女》中的经文:

“爾時,善財童子於善知識所,起不思議最極尊重心;生廣大清淨信解心;常念大乘恒不捨離心;專求佛智常無異念心;觀法境界無有疑惑。一心繫念隨善知識,無障礙智常現在前“ 这是体。

決定住於真實智際,善能分別諸法實際,普入三世諸剎那際,隨順解了如虛空際,現見諸法恒無二際,住於法界無分別際,入一切義無障礙際,住一切劫無失壞際,隨順調伏諸業性際,如來最勝不共法際,解了如來無際之際。这十个是相。

以最勝智,悉能破壞一切執著、顛倒想網,不取一切同異剎土差別之相,亦復不取一切諸佛眾會道場和合之相;不取佛剎清淨之相,了知眾生皆無有我及眾生相。亦知一切音聲、語言如空谷響,亦知一切差別眾色皆如影像,如是思惟,正念觀察。漸次南行。” 第三段是用。

8. 华严经中对比排比整理法

“尔时善财童子随顺思惟善知识教.专心忆念普眼法门.专念如来神变威力.忆持微妙法句身云.趣入无边法门教海.观察善友威仪法式.游泳甚深法海漩澓.普遍趣入虚空法界.净治法眼所有翳障.捃拾善友所集法宝.如是作意渐次南行。”

这个每一参前面,几乎都有这一段。这一段才是善财童子,就是学生总结前面善知识所教的内容。那么这内容,它不是记录内容,而是记录他在温故知新的过程,这是很重要的。我们的大脑里,是希望他把这内容讲出来,我大脑好记忆,对不对,这都没有内容嘛。普眼法门也没有,他只讲专心忆念普眼法门,普眼法门是什么,一个字都没出现,一个字都没出现。但是,他在那个反复揣摩、复习的那种方法,就是这个方法,这十句话。

那我真的跟各位讲,内容其实并不重要,你看经文从头一直讲过来,都没讲到内容。而要什么,要的是方法,你怎么到达这个法门的境界里面去。这境界,我跟各位讲说,华严经重视的是境界,你进了那个境界,就对了嘛,还讲什么。那你进不了那境界,那就不要跟你讲,讲也没用。就是这样子,这很简单嘛。那现在善财童子也一样,你有,那你就照我这方法去做;你没有,跟你讲也没有用了,你要知识也没有用,因为知识这个地方你用不进去。那么透过他这样的反复运作,他就往上提升了,往上提升。

你的大脑一直在找内容,可是生命告诉你是生命存在的方法,你去留意看。我再举一个现实的例子。大脑里要的就是美食天地,你最好不要吃太多,吃完到年纪大了以后呀,你就去找知名医院。美食天地的下一步就是有名的医院,你放心了。在还没有进医院的那个过程里,叫做美容站,瘦身减肥。你去找美食,一定走这条路,为什么你会找美食,因为那是饮食的内容。这就是用大脑,要找美食的人,一定用大脑,你去注意看,现在西洋科学家搞了这些美食给大家,害死大家,那美食其实都是毒品呀,毒的你去进医院了。那个真正我们看到谁长寿村的人,长寿村的人,他饮食并不好,可是寿命长,他也不要医院,比较难看的就是牙齿掉光光而已。对不对?那你知道吗?他们为什么寿命长?他不用大脑,不用大脑在哪里,他不求美食嘛。

所以健康长寿来自于生命,不来自于大脑,不来自于知识。你要留意到,经文里讲这个东西讲得很清楚,非常清楚。这一点我跟各位讲了,那这十句,我在其他地方都讲过了,所以这个地方讲了好几遍了。这里,我就不讲了。但是有一点我要告诉各位。这是行法的一种,我们初阶的行者,尤其是知识分子,你可以去做一个工作。这一点,这是每一参都有的,善财童子离开一个善知识到另一个善知识当中,他都有这样子恋恋不舍的情况。你把这五十三段句子抄起来,对比,对比去研究,有何不同,你去留意看看,你会有很大的收获。这是读经的一种方法,也只有华严经具备这个条件。具备这个条件,你就把这五十三段,这善财童子离开老师要到下一个老师那边去的这个过程里,你把这些经文摘录出来,去做一个对比,你将会有很大的发现。一般人不注意,因为这种经文叫做流水文,他没什么嘛,念过去就好了。可是不一样,就像这经文上面讲的“游泳甚深法海漩澓”,你自己就一直浸泡那里面,那每一参都有这一类的情况,那你将会发现你在学习的要领,你现在抓不到学习的要点,我跟各位讲,那个疑情、摸索、解决困难,就从这地方来的。

这经文没有,但是你一直对比一直对比你就会发现,善财童子一生在做的事情就是这三件事。他带着疑情,反复地在摸索、在揣摩。在揣摩的过程当中,他在解决他的问题。身语意三业的问题要如何解决?他在解决问题,所以他一再地摸索,一参摸索到另一参去。这真是探险,你仔细看你就看得出来。当然,每一个人所得到的答案都不一样,那不要紧,你有你的创造跟你的发明,你不一定要跟我一样。但是他是一个很好启示你的地方,修学一个很好的方法。一个很好的方法。希望大家要学就学个好一点,这个法门很简单,五十三参的这种经文你去弄起来,非常有用,非常有用。